我が国における農村環境の将来

「フォレストスケープによる農村景観の復権」

はじめに

人々にとって、 農村景観の意味合いとは、 どの様なものなのだろうか。 その意味するところは、 世代と居住環境によって異なる。 中高年層の都心ではない地域に居住してきた人々にとって、 農村景観は原風景になることが多い。 原風景は、 幼少年期に過ごした身近な風景が、 懐かしい思い出として記憶にとどまっているものである。 原風景を構成するのは、 自然風景と校庭や社寺、 田圃や畑など少し人為の加わった緑空間である場合が多い。 一方、 都市的空間に居住してきた人々にとっては、 都市公園や路地や空地など、 都市内のオープンスペースが原風景を構成する。

一方、 世代が若くなるにつれ、 原風景の自然度が低くなってくる傾向がある。 さらに、 同じ農村のオープンスペースでもその空間の質が大きく異なっている。 中高年層にとっての農村空間の原風景では、 土の土手の曲がりくねった水路や、 方形とは限らない田圃や畑、 レンゲや雑草などが茂ったオープンスペースであったのが、 若年層にはコンクリートの真っ直ぐな水路、 きちんと整形された田圃や畑になり、 そこには雑草の姿は見られない。

また、 河川には渓畔林があり、 丘陵地には林があった。 関東以南では、 マツクイムシが猛威を振るう以前には、 海岸も山もマツ山の景観で覆われていた。 関東以北は、 クヌギやコナラの林が、 林床を整理されて、 歩きやすい空間を維持していた。 ところが、 若年層にとっての森林景観は、 マツ枯れの山であったり、 藪化したコナラ林であったりする。 とはいえ、 まだそれら森林景観が身近に残っているのはいい方で、 多くは宅地となったり、 開発の対象とされ消えていった。

これら、 原風景の自然性を高め、 質を改善しようとする動きは、 最近では良く目にするようになってきた。 メダカの住める水路を作ったり、 渓畔林を再生・造成したり、 コナラ林をボランタリーに維持・管理するなどがその一例である。 以下では、 よりグローバルに視点を移して、 世界の都市と森のあり方の事例をみながら、 我が国の将来について再考してみたい。

都市林の発祥とエコシティ

居住地の近くの森林や、 都市の中にある林を都市林と呼ぶ。 都市林について学術的な定義があるわけではないが、 都市の市街地に囲まれた森林、 住宅地周辺の孤立した残存林、 河川沿いの渓畔林、 社寺林などがそれに含まれる。 我が国のように都市自体が明確な境界を持たず、 スプロール化によって拡大している場合、 一般的に丘陵を構成する森林、 あるいは平地林は、 その都市化の波に飲み込まれていくことが多く、 そういうなかでかろうじて残ったのが都市林である。

こういった都市林の発祥として海外に目を向けてみると、 まず、 1903年にハワードが設計したイギリスのレッチ・ワース・ガーデンシティが挙げられる。 「田園都市」とも呼ばれるこの都市は、 スプロールを最小限に抑え、 市民のために都市と自然のバランスを生み出す「グリーン・ベルト」に囲まれた自給自足の都市である。 このグリーンベルトが、 都市を囲む都市林である。 1世紀近くたった今でも、 2万人の住民の9割以上の人が町の中に住みそこで働いている。

また、 近年アメリカのアリゾナ州のアーコサンテイでは、 パオロ・ソレリがアーコロジー(アーキテクチャーとエコロジーを統合した概念)と呼ばれる、 エコシティのデザインのいくつかの要素を試す6千人規模の小都市を高地砂漠に建設しようとしている。 エコシティは、 無機的な都市環境を水、 植物、 昆虫、 鳥、 動物の生態系によって、 有機的な循環を図ろうとするものである。

カリフォルニア州バークリーでは、 水辺や丘陵、 住宅や交通機関、 エネルギーなどで、 エコシティへの取り組みを模索している。 小川は、 水中や土手の動植物、 あるいは水を求めてやってくる動物など生態系に不可欠の存在である。 さらに、 豊かな生態系や水辺空間としての景観は、 子ども達を中心とした人々に、 多くの恩恵を与えてくれる。

1980年代にバークリーでは、 小川のフェンスをはずすことから始まり、 小川の修復が開始された。 エネルギーでは、 断熱、 ソーラーによる温水、 暖房、 温室、 地熱や風力エネルギーによる電力供給などが実践されている。

我が国におけるエコシティの制度は、 平成5年に建設省が環境共生モデル都市(エコシティ)の整備を始めたことがきっかけとなった。 ここでは、 省エネ・リサイクル型の都市づくり、 水循環型の都市づくり、 都市気候緩和・自然共生型の都市づくりを目標としている。

町をフオレストスケープで囲む

現代の都市民にとっては、 非常に贅沢な環境にある事例と言えるかも知れないが、 森に覆われた都市の代表事例を取り挙げる。 パリ近郊のフォンテーヌブロー市は、 市街地面積の何倍もある広大な森に町が覆われている (図一1)。 フオンテーヌブローの森は、 フランスを代表する都市近郊林で、 パリから電車で約1時間、 2万5千haの広大な森には、 パリ市を中心として年間1千万人が訪れている。

フオンテーヌブローの森の2万5千haという広さは、 日比谷公園の14haと比べて、 およそ1500倍、 我が国の都市近郊森林公園としては破格に大きい、 埼玉の武蔵丘陵森林公園と比較しても、 80倍以上の広さをもつ。 この広大な森は国有林であるが、 広く市民に解放されており、 森林の維持管理については、 フランス林野庁と市民グループ、 学識経験者などが頻繁に意見交換を行い、 景観やレクリエーションに配慮した管理を行っている。

歴史的には、 フオンテーヌブローの森は、 フランス王室の狩猟用の森として氷らく管理されてきた。

時代が移り変わり、 森林の利用目的が変化するにつれ、 たとえば19世紀にはバルビゾン派の画家たちが、 ナポレオン3世に森の保存を請願することで森は保全されてきた。 ルソーが描いたヨーロッパナラの古木は、 今でも私たちにその勇姿を呈してくれる (写真一1)。 このような保全活動のおかげで、 むしろ森の面積は増加傾向にあり、 1975年から94年までの20年の間に、 2200haほど国有林が増加している。

さらに、 森の質の向上も図られてきた。 フオンテーヌブローの森林計画では、 森林景観の人に与える印象を重視して、 森をゾーニングしている。 18世紀には、 森のおよそ半分が更地やヒースやネズに覆われた荒れ地であったが、 その後100年をかけて森林復元に努力し、 ナラなどの広葉樹や針葉樹の混交林をつくるため、 ヨーロッパナラを6000ha植林した。

今日200年を経過して私たちにはまるで原生な自然林に見えるナラの大径木林は、 人々が長い年月をかけて育ててきた人工の森なのである。

|

|

図−1

森に囲まれた町、フォンテーヌブロー(中心部分が市街地) |

写真−1

ルソーが描いたヨーロッパナラ |

フオレストスケープに溶け込んだ町

森林と町が一体となった事例として、 ウィーンの森を挙げないわけにはいかないだろう。 ウィーンの森は、 ウィーン市内にある5000ha程度の森を含みながら、 ウィーン市に続くいくつかの町村を取り込んで広がり、 総面積14万haにも及ぶ壮大な森の総称である。 そのうち、 森林部分は全体のおよそ半分、 残りは草地であり、 畑や集落である。 ウィーンの森は、 農村景観を広く含んでおり、 森、 草地、 民家、 畑、 水辺など空間が一体となったフオレストスケープを呈している。

ウィーン市の中心から10kmと離れていないところに、 ラインツィアティール・ガルテンと呼ばれる2500haのまとまった森があり、 ウィーンの森の顔とも言えるが、 この森は人が長らく手をかけて作り上げてきた森である (写真ー2)。 ウィーンの森も、 フオンテーヌブローなどヨーロッパの他の都市近郊林同様、 王家の狩猟林(パルク)という歴史的遺産があったからこそ、 見事な森が存続してきた。 また、 別荘など建築物も現在では森を管理するための営林署などに引き継がれて、 フオレストスケープの重要な構成要素として古の名残をとどめている (写真ー3)。 一方、 狩猟林のデザインは現代的な森林公園利用に大いに役立っている。 たとえば、 狩猟の便宜を図るための広場が、 芝生のオープンスペースとして人々のレクリエーション空間に使われている。 パークの語源でもあるパルクは、 現在でも狩猟林としての実体が存続している。 ラインツィアティール・ガルテンは、 11月から3月までは狩猟に解放されており、 野生動物の管理が計画的に行われている。 2500haの森に1000から1500頭のイノシシと、 コルシカ産や南米産などのシカがおよそ1000頭生育し、 これらを養うために森の生産物だけでは賄いきれないので給餌も行う。 狩猟期間中には、 毎年1000頭程度の野生動物がハンティングされ、 同時に密度調整されている。

これらのハンティングは、 野生動物管理の維持費用に充当されており、 ハンターはイノシシが1頭につき2,30万円、 シカでおよそ100万円を牙や角の代金として市に支払う。

ウィーンの森には、 管理された森だけでなく、 手つかずの森もある。 こういった区域ではウィーンの森のような都市近郊林でも人の立ち入りを禁じている。 そこには、 500年を超えるナラの他、 ブナやシデの混交する落葉広葉樹林が展開し、 倒木や枯損木なども生態系のために残置され、 大径木に混じって、 後継の小径木が多数混在する。 こういった森は生態系と景観やレクリエーション利用のための森林管理について、 私たちに示唆を与えてくれる。 アメニティの高い森は、 よく管理された大径木の疎林が最も適するが、 生態系のためには枯れ木や倒木の混在する森が必要で、 そういった森はアメニティと言うより神秘性を提供してくれる。

さらに、 森林のもう一つの重要な役割を忘れてはいけない。 それは、 資源としての機能である。 昨今の環境ブームで、 森林を資源として活用することの必要性があまり唱えられなくなったが、 アメニティや生態系、 環境保全機能を発揮しながら、 資源活用も可能とするのが森林の大きな特徴である。 ウィーンの森でも、 択伐(1本1本抜き切る)を中心とした森林施業が行われている。 100年生以上のナラやブナは家具材などとしても価値のあるもので、 フオレスターは市場の動向をみながら、 適宜択抜対象木を指示している。 伐採した空間には、 ナラやブナの他にシナノキやカエデ類、 シデ類も芽生えるが、 ナラやブナなど主要樹種と競合するものは、 2,3年毎に除伐する。 市場にできるだけ柔軟に対応できるよう、 多様な樹種構成をとることで、 生態的にも景観にも多様性の高い森林がつくられている。

|

|

写真−2

ウィーンの森 |

写真−3

王家の別荘が営林署に |

都市林を保安林で保全する

|

図−2

パリに近いセナールの森 |

居住地周辺の緑地を保全することは、 なかなか簡単には全うできない。 本質的に、 居住することと、 森を残すことが矛盾するからである。 その解決のため、 フランスでは都市近郊の森を保安林にすることで保全しようとする動きが活発になってきた。

フランスは、 近年めざましく森林面積が増大しており、 この150年の間に900万haから1500万haになった。 この主な原因は森林の開発圧が低くなったことにある。 農業生産性の向上や価格競争に敗れた農業地帯において、 草地や畑地が放置され、 自然に林地化する場合が多い。

こういった農村部においては森林面積が増加しているが、 都市部では相変わらず緑地へのニーズは高い。 それに一役買っているのが、 フランスの保安林制度である。 1995年に、 パリ近郊のセナールの森が保安林に指定された。 セナールの森は、 パリ中心部から20kmほどしか離れていない箇所に位置する大都市近郊林である(図一2)。

セナールの森全体の3410haのうち、 400haがプライベートフォレスト (私有林) であり、 残りは国有林。 国際的大都市パリのすぐ近郊で、 400haもの私有林が保安林に指定されるのは祈念すべきことである。

しかしながら、 セナールの森の保安林化の道のりは決して平坦なものではなかった。 当然のことながら、 森林所有者たちは、 経済価値の低くなる保安林化に拒否反応を示した。 その結果、 裁判となったが、 セナールの森は国有林と私有林が一体となって形成されており、 森全体を保安林指定することの必要性が勝利を収めた。 このことは、 私権より公共を重視する重要な事例となろう。

パリを含むイル・ド・フランス地域では、 フランス国内でも特に都市近郊林保全に熱心である。 セナールの森などパリ周辺のグリーンベルトを保全するために、 イル・ド・フランスでは、 都市近郊林の保安林化施策を有効に活用しようとしており、 ヴェルサイユの森やランブイエの森、 フオンテーヌブローの森などがその典型で、 保安林にする手続きが行われている。 また、 保安林化施策に加え、 フオンテーヌブローの森周辺では、 私有林の買い上げなど郊外の森林の公有地化も盛んに行われている。 イル・ド・フランスのように資金力のある地域では、 こういった傾向が顕著に見られる。

フォレストスケープによる町づくり

これまで見てきたように、 海外においても、 居住地周辺の環境を良好にするために、 並々ならぬ努力が払われてきており、 我が国でも参考にすべき点は多い。 特に、 ヨーロッパでは森林を開発した歴史が古く、 その反省からか森林を大事にしようという姿勢が昨今強い。 それに対して我が国は、 森林率が高く、 少し郊外へ行けば森林に接することができるため、 身近な森林を大切にする気持ちが少し足りなかった。 これからは、 身近な森林を中心としたフォレストスケープ作りを、 いかに行っていくかが重要な課題となってくる。

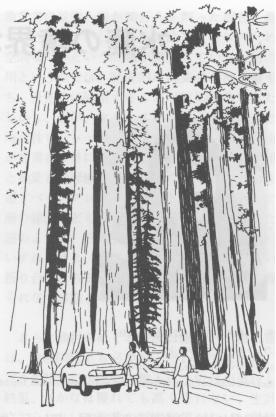

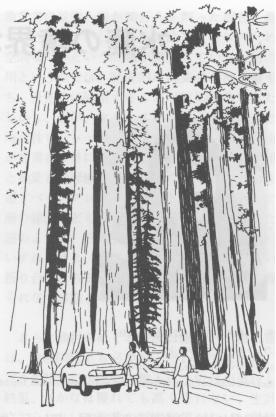

身近な森作りにおけるキーワードをいくつか挙げると、 まずスケールの大きなフォレストスケープを作ることが大切だ。 それは森自体の大きさと、 森を構成する樹木の大きさという2つの視点で考えられる。 森の大きさということでは、 中核的な都市やある程度の広域を単位とすると、 そこに100ha規模の森が1カ所欲しい。 なぜなら、 森のアメニティに重要な森の深さや神秘性、 静けさなどの働きは、 ある程度の森の広がりがあってこそ、 十分に発揮できるからである。 一方、 大きな樹木のスケール感や安心感は、 年月を経た大径木に身近に接して初めて得られるものである (図ー3)。

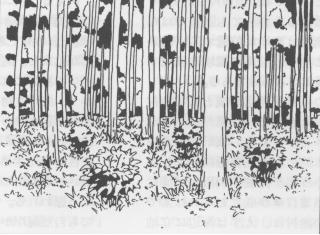

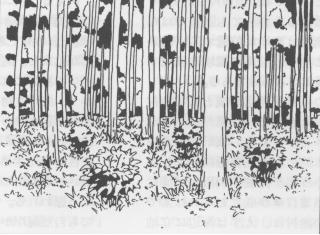

次に、 森の質を高める方法としては、 スギやヒノキなどの人工林に、 広葉樹の低木や草本類を下層植生として生育させることが効果的 (図ー4)。 そうすることで、 森の中の景観に彩りが増え、 さらにエコロジーの機能も高まってくるのである。

|

|

図−3

スケールの大きい樹木 |

図−4

人工林の下層植生を豊かにする |

情報誌「岐阜を考える」1999年春号

岐阜県産業経済研究センター